当院のインプラント「治療体制」には

いくつかの「特徴」があります

特徴1

20年間脱離させたことがない

経験豊富な担当医

国際インプラント学会「認定医」

/ 日本口腔インプラント学会「専修医」

特徴2

人為的ミスを

可能な限り少なくする体制

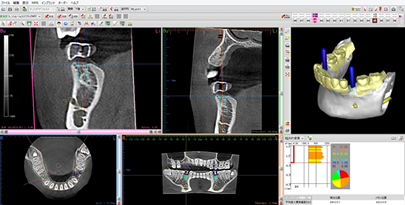

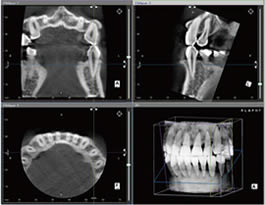

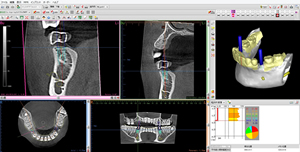

CT・コンピューターシュミレーション・サージカルガイドステントを利用した

3Dコンピューターインプラント

特徴3

日本唯一のインプラント認定機関

「ガイドデント」に認定

当院のインプラント「治療体制」には

いくつかの「特徴」があります

特徴1

20年間脱離させたことがない

経験豊富な担当医

国際インプラント学会「認定医」

/ 日本口腔インプラント学会「専修医」

特徴2

人為的ミスを

可能な限り少なくする体制

CT・コンピューターシュミレーション・サージカルガイドステントを利用した

3Dコンピューターインプラント

特徴3

日本唯一のインプラント認定機関

「ガイドデント」に認定

最近では、「このような医院でインプラントをすれば安心」などの指針が出ています。

衛生管理がしっかりしている、CT撮影を行っているなど。

これはあくまで1つの指針です。

どのような最新の機材・治療法などを取り入れたとしても、オペを行うドクターの技術・経験、そして「想い」が不足していれば、本当に安全・確実なインプラントはできないと私は考えます。

しかし、この部分を事前に知ることは非常に難しいのが現実です。

では、どうすればいいのでしょう?

非常に原始的ですが、「直接ドクターと話す機会を設け、そのドクターの人間性を知る」ことしかないと思います。

インプラントはすべてにおいて最高の治療ではありません。デメリットも存在しますし、ケースによっては入れ歯・ブリッジの方が適切な場合もあります。また、患者様の経済事情、好みなどにより治療法は変わってきます。

患者様のお口の状態や体の状態、そして何よりも患者様の希望をしっかり把握した上で、どのような選択肢があるのか、そしてどのようなメリット・デメリットが存在するのかを患者様が納得するまでしっかりと説明し、最終的には患者様に判断していただく。

この姿勢があるかどうかが「信頼できる医院」の1つの基準だと思います。

しかし、担当医の人間性を知るために、たくさんの医院に行くのはなかなか難しいと思いますので、「この医院がよさそうだな」という一定の目安が必要かと思います。

そこで、当院がどのような体制でインプラントを行っているかをご紹介させていただきます。

まずは当院の体制を知っていただくために、特徴的な4つをご紹介します。

それ以外の特徴に関しては、このページの後半部分でご紹介します。

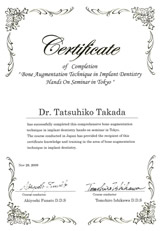

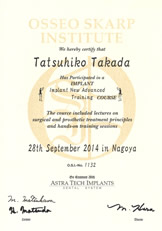

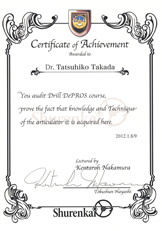

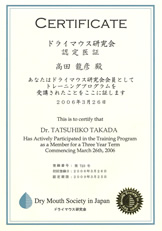

当然のことですが、インプラント治療には技術が必要となります。

当院の担当医は、これまで20年のインプラント臨床経験がありますが、脱離させたことがありません。その他、目に見える技術力の証明として「経歴」「資格」等をご紹介します。

インプラント治療の総責任者は院長の高田になります。多くの研鑽を積んできました。

| 1998年 | 北海道医療大学歯学部卒業 |

|---|---|

| 1998年 | 徳真会松村歯科勤務 |

| 2000年 | 敬天堂歯科医院勤務 |

| 2002年 | 松年歯科クリニック開業 |

インプラントの資格は国内外でたくさんあり、中には1日のセミナーに参加するだけで付与されるものもあります。担当医は国際口腔インプラント学会認定医/日本口腔インプラント学会専修医のWライセンスを取得しています。

インプラントの歯となる被せ物部分は「歯科技工士」が作成します。

しっかり「噛める」、そして見た目を「美しく回復させる」という役割を担っています。

歯の部分を担当する、日本屈指の歯科技工士をご紹介します。

| 2009年 | 株式会社モリタ主催 技工登竜門グランプリ受賞 |

|---|

| 2007年 | NEXT GENERATION(クインテッセンス出版QDT) |

|---|---|

| 2009年 | 支台歯を含む色調構成要素を考慮したジルコニアレストレーション(日本歯技) |

| 2010年 | ジルコニアによる審美治療成功への道(クインテッセンス出版QDT) ケースプレゼンテーション臼歯部(医歯薬出版 月刊歯科技工別冊) |

| 2011年 | 匠 歯と歯肉の調和を目指して(医歯薬出版 歯科技工) |

| 2012年 | このクラウンをどうつくる?(クインテッセンス出版QDT) |

インプラントを成功させる為に一番重要な事は、いかに正確な情報を手術前に取得し、そこから得られた情報をいかに正確に実行できるかにかかってきます。しかし、以前までのインプラント手術は、歯科医師の経験や勘に頼った部分が多くありました。

最新機器を活用することで、「経験や勘」といったあいまいなものに頼るのではなく、「データ」に基づいた手術が可能となり、安全性・正確性が格段に向上します。

当院で実施している3Dコンピューターインプラントシステムは、CTやシュミレーションソフト・ガイドを活用し、人為的なミスを排除した、正確なデータに基づく、最先端のインプラントシステムです。

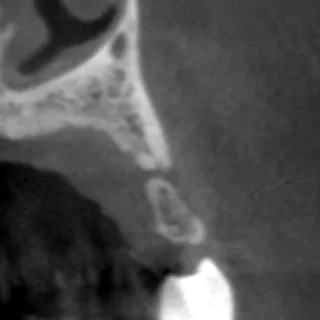

これらを活用することで、今までは実際に手術をし、歯茎を切開してみなければわからなかった事が、手術前にわかってしまうことが特徴的です。骨の厚さや神経、血管の位置などですね。これが事前にわかることで、手術前に様々なシミュレーションが可能になります。どの部分に、どの方向に、どのくらいの深さまで、どのサイズのインプラントを埋入するとか、ここには神経、血管が走っているので、避けてインプラントを埋入しようなどです。

このシミュレーションで得られた情報をもとに、「ガイド」というものを作成します。

ガイドとは、CTデータとシミュレーションソフトによる分析で得られた情報をもとに決定された、インプラントを埋め込む場所・角度・大きさ・長さなどの情報を反映させて作成されたマウスピースのようなものと理解していただければと思います。

実際の手術では、これをお口にはめ込み、穴が開いている部分にインプラント体を埋入するだけです。つまり手術時の「人為的なミス」は最小限に抑えられるということです。

また、手術時間の短縮につながるほか、患者様の身体的、経済的負担の軽減に役立っております。

当院で利用するガイドは一般的に利用されているガイドとは異なります。より「高い精度」を追求するため、次のようなステップを踏みガイドを作成しています。

「一般的に利用されているガイド」は、実際の骨の形や、厚み、神経の位置は正確に反映されていません。なぜなら「模型上」だけで作業をしているためです。そのため、オペの際、神経を傷つけたり、骨のない所にインプラントを埋入してしまい、事故や失敗につながります。

また、オペの時に予想以上に骨がなかった場合、急遽、インプラントを埋め込む位置を骨のある部位へずらさなければなりません。つまり、被せ物を入れるための最適な位置からずれた部分にインプラントを埋め込み、それに基づいて被せ物を作成しますので、見た目の形が悪くなったり、汚れがたまりやすかったり、舌にあたって違和感がでたりと、様々な問題を引き起こします。

そのため、当院では通常のガイドを作成後、それをお口に装着した状態でCT撮影を行い、そのデータをシミュレーションソフトで精密に解析したデータに基づき、より精度の高いガイドを製作します。ひと手間ふた手間かけることでより安全なインプラント治療が可能になります。

ガイドデントの詳細はこちらをご参照ください。

この第三者保証機関に認定されるにはいくつかの厳格な基準にクリアする必要があります。

充実は治療設備・技術・アフターフォローなどです。

医院を選ぶ際の1つの基準にしていただけたらと思います。

治療後、インプラントを長持ちさせるために一番大切なことは「インプラント周囲炎」に注意を払うことです。

インプラント周囲炎は、歯周病と同じく、歯周病原性細菌によって起こる病気です。これが進行してしまうとインプラントがぐらつき、最終的には抜けてしまいます。インプラント周囲炎を予防するためには、歯科医院、そしてご自宅でのメンテナンスが必須となりますが、実はそれだけでは十分ではありません。その理由をお伝えします。

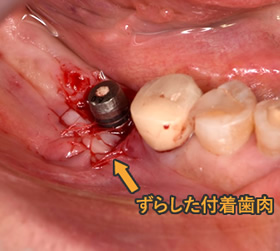

インプラント治療は歯を失った際に行う治療です。

歯を失ってしまうと、歯を支えていた骨や歯肉などの組織が退縮しますので、「付着歯肉(動かない歯ぐき)」というものが大幅に無くなります。

付着歯肉は、お口を動かしたときに動かない歯肉のことですが、これがなくなっていると、お口を動かした際、歯と歯肉の間の歯周ポケットという部分が開いてしまい、この部分に歯周病菌が入り込み、インプラント周囲炎を進行させます。

そのため、当院ではインプラントをより長持ちさせるために、インプラントの周りに人工的に付着歯肉を増やす処置を行っています。

この処置はどの医院でも行っているわけではありませんので、1日でも長くインプラントをもたせたい方は、この処置をしている医院を選択することを強くお勧めします。

インプラントメーカーは流通している物で50社から100社あると言われており、韓国製や他の国のメーカーも含めると150社にも200社にもなると言われています。

当院では、その中でも日本、そして海外のドクターから高い評価を受けている下記のインプラント製品を使用しております。また、すべてのメーカーで「純正品」を利用していますのでご安心ください。

スウェーデン製の「Astra Tech Implant(アストラテックインプラント)」を利用しています。アストラテックインプラントは世界3大インプラントの1つと言われています。骨との結合が速く(そのため治療期間も短縮されます)、骨吸収が少ない(脱離の可能性が減少)ことが最大の特長になります。

アストラテックインプラントの他、症例に合わせて「3iインプラントシステム」も利用します。

持病以外で断られる理由の多くは、「骨が少ない」、「骨が薄い」という理由がほとんどです。

ただし、近年骨を増やす「骨造成」の技術が発達したことで、「骨が少ない」、「骨が薄い」といった難症例の場合も解消することが可能です。

骨造成といわれる技術は高度な技術を要するため、簡単にどこの医院でも可能であるというわけにはいきません。当院ではこのような患者様のインプラント治療も度々行っており、よっぽどの難症例でない限り行える場合がほとんどです。

骨が少ない方の治療をする場合、症例に合わせていくつかの治療法があります。

それぞれの治療法をご紹介します。

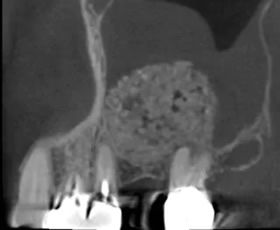

GBR法とは「骨再生誘導法」と呼ばれる方法です。インプラントを行う場合、骨の退縮が進んでしまい、幅や高さなどが足りないことがあります。その際に、骨を再生させる方法としてGBR法があります。以下の図のように、骨の再生誘導をしたい箇所に、再生を補助するための補填材を入れていきます。数ヶ月後に骨ができているかを確認していきます。

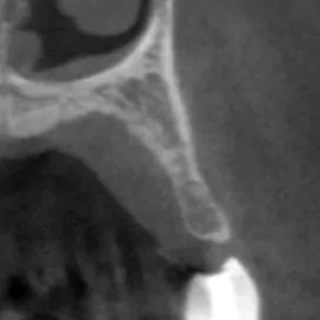

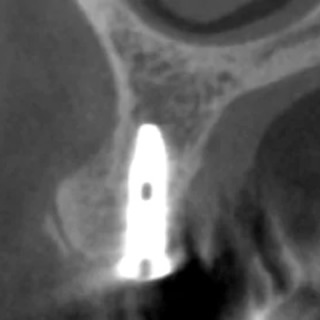

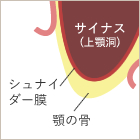

上顎の骨には、上顎洞という空洞のようなものが存在します。抜歯などの理由で上顎洞が広がってしまうことで、通常通りに埋入を行うと広がった部分にインプラント体が飛び出してしまうことが考えられます。この空洞を持ち上げるために行うのが「ソケットリフト」と呼ばれる方法です。広がってしまった空洞に、骨になる物質を挿入し押し上げていきます。押し上げた分だけインプラントを埋入する余裕ができるので、骨の少ない方でもインプラントの埋入が可能になります。

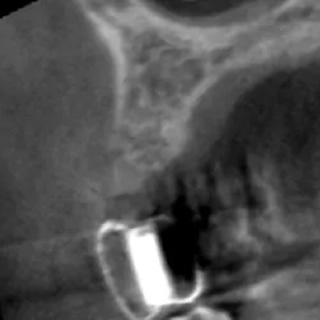

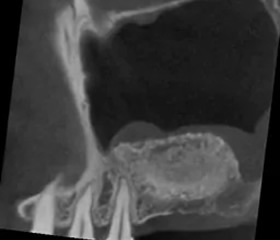

サイナスリフトは、歯ぐきの側面より施術を行います。

多くの幅欠損している場合や、骨のあつさが基準値よりも少ない場合に使用する施術法です。

上アゴの歯肉の側面に切開を入れ、必要な部分に移植骨を埋めていきます。骨がインプラント埋入が可能な状態になるまでは大体3ヶ月から半年程度かかります。その後、インプラントの埋入手術を行いますので、合計で半年~9ヶ月程度かかる処置になります。

歯のケアが足りず、歯が抜けてしまった……。

今では入れ歯をしている。

見た目も悪ければ、ものをしっかり噛むことも出来ない。

友達とカラオケに行くときも満足に歌えず、食事に行くときも心から楽しめない。

一度きりの人生、このままで自分は満足なのだろうか……?

これは多くの高齢者の方が持たれている悩み。

この悩みを解決できるのは、歯科医師である我々しかいません。

まずはご相談ください。

私も50歳を過ぎ、これまで以上に技術の研鑽を積み、歯科医師としての道を究め、そして一人でも多くの患者様に笑顔で「治療してよかった!」と言ってもらえるよう日々精進しています。

インプラントの症例は症例集をご参照ください。

料金体系は料金表をご参照ください。