「歯周病」という言葉は

多くの方が知っていると思います。

しかし、この病気の怖さを

知っている方はあまりいません。

歯周病が進行すると

「歯が抜けてしまいます」。

それだけでなく、

「糖尿病、脳卒中、肺炎等」の

病気との関連性があると

報告されている非常に怖い病気です。

しかし、しっかりと対応することで

歯周病の進行を止め、

予防することが可能です。

当院で実施している歯周病治療は

患者様の協力も必要になります。

「すべて歯科医院側で

なんとかして欲しい」

と考えられている方は、

大変申し訳無いのですが、

当院で診ることはできません。

松年歯科医院、歯周病治療の3つの特徴

歯周病とは「サイレントキラー」といって、痛みもなく症状が進行し、気づいた時には既に手遅れ(抜歯)となってしまう病気です。このページをご覧いただいている方は既に、歯の動揺や口臭、膿・腫れ・痛みなどの「自覚症状」が出てしまっている方だと思います。そのような方々へ、当院で実施している歯周病治療をご紹介いたします。

特徴1検査・診断・治療計画立案の徹底

「ちょっとチクッとしますね」と言われて、何か歯科器具で歯ぐきを「ツンツン」されたことはありませんか?

これは歯周ポケットを測定(ブローピング)し、歯周病の進行度合いをチェックする検査です。

歯周病治療では、まずこの検査をしなければどのような治療をすべきかの戦略が立てられません。

患者様に「このような経験(ツンツン)はありますか?」と聞くことがあるのですが、「ありません」「1度だけ経験したことがあります」というご返事をよく頂きます。つまり、多くの歯科医院ではこの検査をほとんどやっておらず、やったとしてもたまにやる程度だという事が分ります。

先ほどもお話ししたように、この検査は歯周病治療では避けて通れない検査であり、かつ、1度だけでなく定期的に行わなければならない検査です。この検査をしないという事は、羅針盤と海図をもたずに航海することと同じであり、現在どこまで歯周病が進行しているのか、そして、どのような治療をすればいいのかを考えずに治療を進めていることと同じです。

また、歯周病治療である歯石を除去することを「スケーリング」といいます。

歯周病が進行すると、骨が溶け、歯と歯ぐきに隙間ができてきます。

これが皆さんご存知の歯周ポケットです。歯周病菌はこの歯周ポケットの奥にドンドン入り込んでいきます。つまり、奥に入り込んだ歯周病菌や歯石を除去しなければ根本的な治療は出来ません。

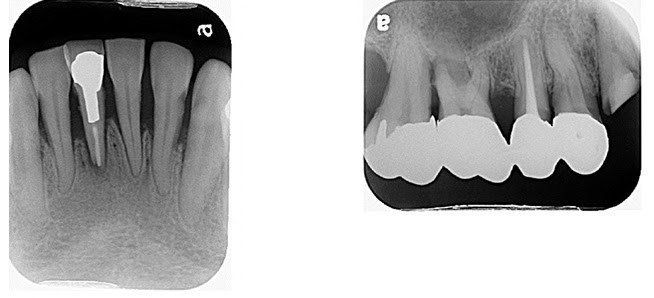

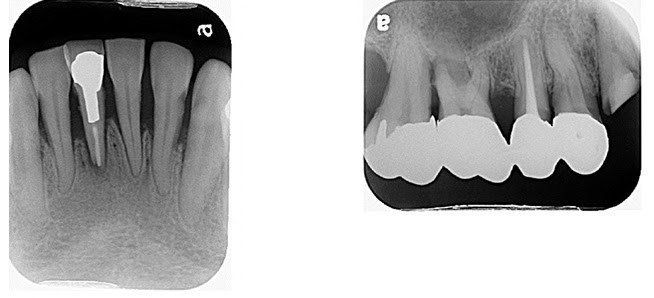

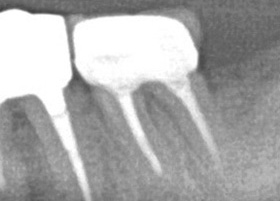

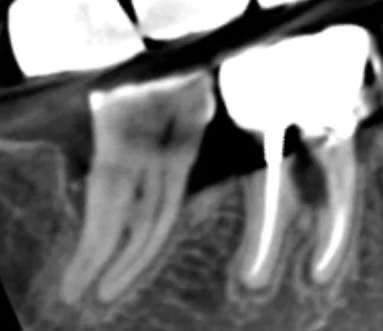

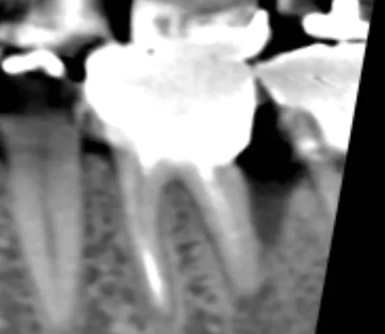

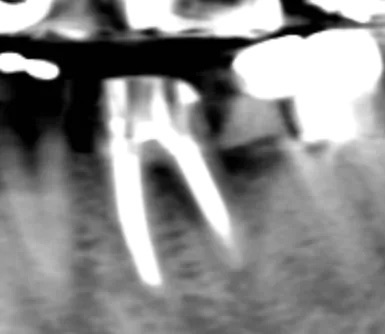

下のレントゲン画像は歯肉の奥に歯周病菌(歯垢・歯石)が入り込んだ状態の画像と、それを改善した画像です。マークがついている部分を除去しました。

スケーリングで治療できる部分は歯肉の上の部分だけであり、歯周病が進行している場合、いくらそこに付着している歯石をとったところでまったく意味がありません。歯周病が進行しているのは、そのもっと奥の部分なのですから…。

右の画像を見れば今までお話ししたことが理解できると思います。

ラインが入っている部分が歯肉の上と下との分かれ目です。上の部分は綺麗ですが、下の部分に歯石がびっしりついてしまっています。

この部分をしっかり除去しなければ将来的には抜歯の運命が待ち受けています。

長々とお話してしまいましたが、ここで私がお伝えしたいことは、場当たり的で、基本に忠実でない治療は、医療とは呼べないということです。

医療とは、徹底した「検査」「診断」を行い、それらに基づき「治療計画」を策定し治療を進めていかなければなりません。そして基本治療が終了したら、再度、検査を行い検証をし、まだ問題が残っている場合は、次のステップの治療に移行し、問題が改善した場合は、良くなった状態を維持するためのメンテナンスに移行する。この流れが大切になります。

歯周病は生活習慣病とも言われます。

つまり、治療をすることで良くなったとしても、これまでと同じ生活習慣であれば、遅かれ早かれ再発します。

私たちは、関わった患者様には、生涯健康なお口で生活して頂きたいと思っています。

そして、歯周病を再発させないための方法は存在しているのに、関わった患者様が中長期的に再発してしまう姿も見たくはありません。

特徴2常に技術力を磨いている歯科衛生士がお口を管理

歯周病の処置は他の治療よりも「計画的な管理」「患者様のライフスタイルへの精通」「信頼関係」を必要とします。これを達成させる為には、衛生士の技能、人間性、そして患者様情報の一元管理が大切となります。

特徴3患者様に歯周病の理解と、現状の口腔内を把握して頂きます

歯周病治療は他の治療と比べ、特に患者様のご協力が必要になる治療になります。

患者様にご協力して頂くためには「歯周病に対する理解」と「口腔内の現状の把握」が必要です。そのために当医院では、口腔内カメラや、デジタルレントゲン、位相差顕微鏡などの様々な情報提供ツールを活用しています。

特徴4「治療で「長くなってしまった歯を元に戻す」歯周形成外科治療」

歯周病治療をすると「歯が長くなってしまう」ということを聞いたことがあると思います。

実際、歯が長くなったように見えるのですが、これは「本来の健康な状態に戻った」と言った方が正確です。

歯周病が進行すると歯茎の骨がドンドン溶かされると共に、炎症を起こして歯肉が腫れあがります。

歯茎の骨が溶かされれば当然歯茎もドンドン下に下がり、

歯の根が露出してきて歯が長く見えてしまいますが、炎症により歯肉が腫れあがりますので、外からは歯が長くなった状態を確認することができません。

しかし、歯周病が改善することで歯肉の炎症が治まり、本来の歯の姿が見えてくる事になります。

「お口の健康は取り戻せたけど、見た目はなんとかならないの?」

治療を終えたから方良くこのような質問を受けます。

当院では「結合組織移植術(CTG)」という方法で、この「見た目」改善に取り組んでいます。簡単に説明しますと、上顎の歯茎から歯肉を取ってきて、見た目が悪い部分に移植するという方法です。

結合組織移植術

自らの歯茎を採取して、増やしたい歯茎の部分へ移植する方法。

上顎の内側から歯茎を採取し、上皮と骨膜の間に挟むように移植し、歯茎を増やします。

結合組織移植術(CTG)のメリット

- ・歯茎がふっくらとし、見た目 が健康的になる

- ・自分の歯茎を移植するので安心

- ・知覚過敏などの症状も改善される

結合組織移植術(CTG)の症例

注意事項

結合組織移植術は、歯周病や虫歯などの原因となった症状の治療が完全に終了してからのオペです。

治療ステップ

-

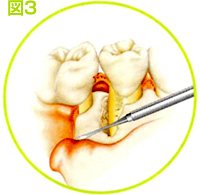

Step 1 歯肉の採取

上顎の奥歯の内側から移植する歯肉を採取します。

Step 2 歯肉の移植

移植する箇所の歯茎を切開し、その中に採集した歯肉を入れます。

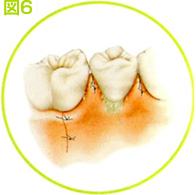

Step 3 歯肉の縫合

歯肉を採取するために切開した歯茎は2週間程度で元通りになり、移植された歯茎はおよそ1ヶ月程度で傷跡がなくなり、周囲の歯茎と区別がつかない自然な状態になります。

移植された歯茎が定着するまでに1~2カ月かかります(個人差があります)。

その間、定期的に通院していただき、消毒を行います。

結合組織移植術は、オペが終了ではありません。

むしろこれからがスタートと考えておいてください。

ご自分の歯周組織をしっかりと再生させ、健康な状態を保つためには、日々のケアと、歯科医院での衛生士によるケアが必要です。

歯茎が下がってしまった原因になったのは歯周病でしょうか?

歯ぎしりでしょうか?日頃のブラッシングのクセでしょうか?

そういった原因を見直し、私たちと一緒にお口の健康を保てるように ケアをしていきましょう。

歯周病治療に伴うその他の治療法

当院では「歯周組織再生療法」と「歯周補綴」の2つで対応しております。

どちらか一方で対応することもありますし、2つの治療法を複合させることもあります。

それぞれご紹介いたします。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法とは、溶けて減ってしまった骨を再生させ、歯が抜け落ちてしまう事を防止する治療です。当院では、「エムドゲイン・リグロス」「GTR」という歯周組織再生療法を行っております。

今までの歯周病治療では、細菌を歯周ポケットから除去してキレイにし、歯科医院での定期的なケアを続けることで、健康な状態を維持することは可能でしたが、いったん失われた歯周組織が自然に元の状態までもどることはありませんでした。

現在では歯周病治療先進国のスウェーデンで考案された「歯周組織再生療法」が日本にも導入され、歯周病中期程度までであれば、歯周組織を再生できる治療を患者さまにご提供できるようになりました。

歯周組織再生療法は、垂直性骨吸収の場合に治療が可能です。

下記のように歯茎全体が下がっている場合は治療が出来ませんので、1度、ご相談ください。

歯周組織再生療法の具体的な治療法をご紹介します。

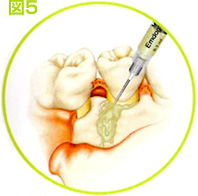

エムドゲイン・リグロス

歯周組織の再生を促すたんぱく質の一種である「エムドゲイン・ゲル」というお薬を使って、

歯周組織が再生しやすい環境を作り、失った歯周組織を再生させる方法となります。

歯周組織の再生を促すたんぱく質の一種である「エムドゲイン・ゲル」というお薬を使って、

歯周組織が再生しやすい環境を作り、失った歯周組織を再生させる方法となります。

歯を支えるためには、歯周組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨、セメント質)がバランスよく健康的な状態で保たれていることが必要ですが、「従来」の歯周病治療では、原因となる細菌を取り除いた後、歯周組織のバランスが崩れたままになってしまうことが多く、噛みづらい、歯茎が露出して伸びたように見えるなどの点が改善されていませんでした。しかし、エムドゲインを利用することでこれらを改善することができます。加齢などで細胞の再生能力が低下している年代の方でも 、バランスよく歯周組織を再生することが可能になります。

「エムドゲイン・ゲル」はスウェーデンのビオラ社で開発されました。

薬剤の主成分は「エナメルマトリックスデリパティブ」というタンパク質の一種。世界的に使用されている薬剤で、安全性が実証されているものです。

日本においても厚生労働省の認可を受けています。

エムドゲイン・リグロスのメリット

- ・比較的簡単な手術で済む

- ・合併症のリスクが低い

- ・歯茎の治癒が早く、再生療法が成功しやすい

エムドゲイン治療の流れ

歯周組織の再生には8カ月程度(個人差があります)が必要です。その間、定期的にケアの

ために通院していただきます。

エムドゲイン・リグロスの症例

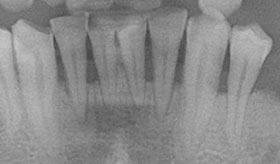

このような感じで骨の減った場合に最も再生療法治療の効果が出ます。

歯周病細菌によって浸食され、溶けてしまった歯根膜や土台となる顎の骨などの歯周組織を再生させます。

GTR法(歯周組織誘導法)

歯周病の術後、骨の自己再生を補助する方法。

歯周病の術後、骨の自己再生を補助する方法。

「メンブレン」という膜を使ってカバーをして、

土台となる骨組織が再生するのを待つ方法です。

歯周ポケット内に溜まったプラークや歯石など、細菌の塊を丁寧に除去し、殺菌した上で

「メンブレン」という膜を患部に入れます。

いったん失われた歯周組織では、歯茎が本来歯周組織で構成されなければならない部分にまで増殖しまうため、骨組織などが再生しづらく、しっかり噛めないなどの症状が残ってしまうことがあります。その歯茎の増殖を「メンブレン」という膜を使用して抑え、歯の土台となる歯周組織の正常な再生を促進します。

以前は歯周組織の再生後に「メンブレン」を取り除くオペが必要でしたが、

現在は自然に吸収される素材が 開発されたため、再手術は必要なくなりました。

再生療法治療は、オペで終了ではありません。

術後のケアが大切です。むしろそれからがスタートと考えてください。

日々のケアと歯科医院での歯科衛生士によるケアを継続。ご自分の歯周組織をしっかりと再生させ、健康な状態を保つためには、日々のケアと、歯科医院での衛生士のケアが必要です。症状が安定してからも、2~3カ月に一度の定期健診へお越しください。

費用

歯周組織再生療法の費用は、1回の手術で、10万円(+消費税)~かかります。

※1回の手術で治療できる範囲は、程度にもよりますが、2〜4歯です。

総合的な補綴治療

歯周病の進行により「グラグラ」してしまった歯を、かぶせ物・インプラント・入れ歯・矯正治療などを駆使し総合的に対処することで可能な限り歯を残す方向で対処する治療法を歯周補綴と言います。当院には各分野の専門家が集っていますので、それぞれの得意分野を生かし、総合的なお口の状態を改善していきます。

駐車場12台完備

駐車場12台完備 あおなみ線「中島」駅 徒歩5分

あおなみ線「中島」駅 徒歩5分

歯周組織の再生を促すたんぱく質の一種である「エムドゲイン・ゲル」というお薬を使って、

歯周組織が

歯周組織の再生を促すたんぱく質の一種である「エムドゲイン・ゲル」というお薬を使って、

歯周組織が

歯周病の術後、骨の自己再生を補助する方法。

歯周病の術後、骨の自己再生を補助する方法。